经过多年的延迟FDA批准了Teva的通用EpiPen

白唇鹿 (Cervus albirostris ) 是鹿科(Cervidae)白唇鹿属(przewalskium)下的唯一物种,仅分布在青藏高原地区,是青藏高原特殊的地质地理条件下形成的特化种。为逐步恢复野生白唇鹿种群数量并维持鹿茸的可持续利用,自20世纪60年代开始,白唇鹿被人工养殖。在长期的养殖过程中,人们发现部分圈养个体处于一种亚健康状态,其具体表现为潜在病原体增加,肠道微生物多样性减少,特定的肠道微生物功能减弱,患病风险增加。

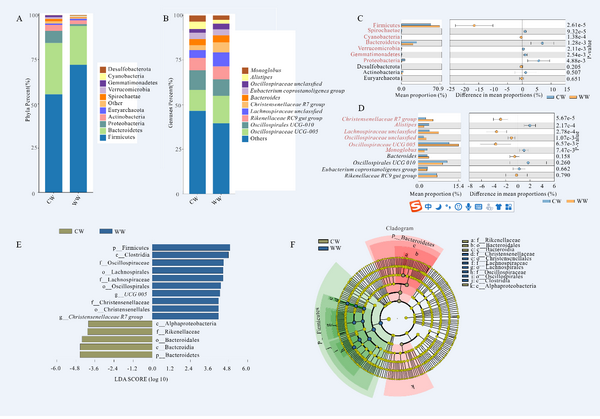

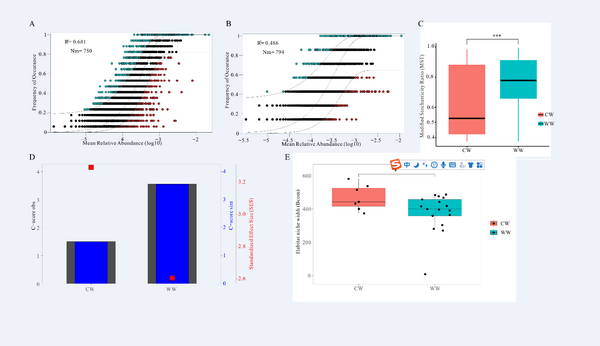

为深入探讨圈养对白唇鹿肠道微生物群落结构和生态过程的影响,中国科学院西北高原生物研究所动物进化适应与濒危物种保护学科组基于16S rRNA V3-V4区测序,利用QIIME2流程方法对圈养和野生白唇鹿粪便微生物结构和组成进行了分析。结果表明,圈养白唇鹿肠道菌群中厚壁菌门 (Firmicutes)相对丰度低于野生种群,而拟杆菌门 (Bacteroidetes) 相对丰度高于野生种群;在属水平上,条件致病菌和果胶分解菌相对丰度较高。pCoA分析表明野生白唇鹿和圈养白唇鹿的肠道菌群组成和功能存在显著差异。零模型、中性群落模型和生态位宽度联合分析表明,圈养通过提高确定性过程的贡献,改变了其肠道微生物群落的生态组装过程。综合以上结果,研究认为,圈养能够通过持续施加选择性压力而改变白唇鹿肠道微生物,从而对其宿主产生潜在的不利影响。本研究为濒危物种的保护生物学研究提供了新的研究手段和视觉。

研究以Captivity Shifts Gut Microbiota Communities in White-Lipped Deer (Cervus albirostris)为题,发表于动物学科专业期刊Animals(二区)。硕士研究生李斌为论文第一作者,张同作研究员为通讯作者。该研究得到了中国科学院青海省人民政府三江源国家公园联合研究专项(LHZX-2020-01)等项目的支持。学科组依托中科院高原生物适应与进化重点实验室和青海省动物生态基因组学重点实验室。

论文链接:https://doi.org/10.3390/ani12040431

白唇鹿肠道微生物群落组成及成分差异分析

白唇鹿肠道微生物群落生态过程分析

-

合成微生物使科学家们能够研究古老的进化神秘

2022-04-29 -

加强了恰帕斯高地土着居民的领土管理合作进程

2022-04-29 -

介绍CNVP,IUCN的新成员

2022-04-29 -

销售人员为肥胖客户推荐更多圆形产品

2022-04-29 -

黄石麋鹿的疾病隐藏成本 USU生态学家说 布鲁氏菌病会减少怀孕

2022-04-29 -

研究人员设计“智能”表面以排斥一切 但针对有益的例外

2022-04-29 -

大麻使用的性别差异开始在动物和人类的大脑研究的帮助下得到解释

2022-04-29 -

缅甸开始在全国红色名单上工作

2022-04-29 -

转染市场五年后将达到10亿美元

2015-07-08